沃克·埃文斯的摄影美学

维姬·戈德堡(Vicki Goldberg)是西方摄影评论领域的领军人物之一,以富有说服力和洞察力的文章著称。《光影的要义》(Light Matters)首版于2005年,该书收集了作家写作生涯以来的诸多优秀散文和评论。

戈德堡对摄影的观察深入浅出且包罗万象,她的写作主题跨越极广:从流行影像到战争新闻,从肖像摄影快照亭到可后期数字图像,从乏味无趣的窥视到充满悲剧的现场等等。她还从摄影领域的“大师”作品中提炼出新的启示,其中包括沃克·埃文斯、约瑟夫·寇德卡和黛安·阿勃斯等,并以同样敏锐地视角书写和剖析了比尔·维奥拉(Bill Viola)、森山大道和巴斯蒂安娜·施密特(Bastienne Schmidt)等当代影像先驱者的作品。

此外,维姬·戈德堡的著作还包括《摄影的力量:照片如何改变我们的生活》(The Power of Photography: How Photographs Changed Our Lives)、《作为印刷品的摄影:从1816年至今的影像写作》(Photography in Print:Writings from 1816 To the Present)等。1997年,戈德堡获得国际摄影中心(ICP)著名的“无限奖”,1999年,她荣获英国皇家摄影学会的约翰斯顿奖。

耶鲁大学艺术学院院长理查德·本森(Richard Benson)认为,沃克·埃文斯(Walker Evans,1903—1975年)是我们这个时代伟大的艺术家。本森曾经为埃文斯印制过底片,如果谈及毕加索,他或许会有些避重就轻,但若把语境仅仅限定在美国摄影或是美国艺术上,就很难不同意他的观点了。埃文斯将整个国家的生存状态从被低估和忽视中解救了出来。破败和遗弃的建筑、手绘招牌上的零星字母、有序的停车坪、杂乱的理发店、空荡的街道、垃圾回收站、废弃的汽车以及疲倦的面容,在埃文斯拍下它们之前,这些事物根本没有什么自命不凡的地位可言。恰恰在没有人关注到这一切时,埃文斯意识到并创造了无名之物的尊严和无名之辈的成就。

20世纪30年代,埃文斯将民间文化和普通人的生存环境推上了历史舞台的中央,将各种象征物、图形招牌、广告栏以及大量照片都变成了摄影的重要主题,并将纪实摄影提升到了一个新的复杂程度。如同法国大革命让朝臣们脱下蓝色缎子的膝上裤,换上黑色的西装一般,埃文斯把身披艺术外衣的摄影换上了日常工作服。**

这带来了摄影史上一次悄无声息的革命,它建立了一套全新的视觉模式和领域。埃文斯当然不是单枪匹马完成,他只是比别人做得更好。直到三四十年后,才陆续有很多人意识到,一场革命正在进行。但如果我们现在知道,除了上帝,一座没有任何恩典的小木教堂可以如此动人美丽,那是因为埃文斯用他的照片向一个曾对此不屑一顾的国度证明了这一点。

埃文斯的作品对大萧条时期农业安全管理局(Farm Security Administration)的照片产生了十分重要的影响,还包括本·沙恩(Ben Shahn,埃文斯教他摄影)、海伦·莱维特(Helen Levitt)、哈里·卡拉汉(Harry Callahan),以及20世纪五六十年代的主要摄影师,特别是罗伯特·弗兰克(Robert Frank)、李·弗里德兰德(Lee Friedlander,他说,不知道有多少比埃文斯年轻的摄影师们会不受他的影响)以及加里·温诺格兰德(Garry Winogrand,他曾经说,埃文斯的《美国影像》一书让他第一次意识到摄影可以与智慧相接)等人。

埃文斯还在不断影响后继的摄影师,从布鲁斯·戴维森(Bruce Davidson)、乔尔·梅耶罗维茨(Joel Meyerowitz)到罗伯特·劳森伯格(Robert Rauschenberg)、威廉·埃格尔斯顿(William Eggleston)等等,这些采用纪实摄影作为美国现代主义摄影载体的街头摄影师。

埃文斯有时也被认为影响了波普艺术,他笑称自己是波普艺术的先驱者,可能是由于60年代对商业文化的痴迷正蓄势待发,艺术家们把埃文斯的影像当成了一种时代的印证。吉姆·迪因(Jim Dine)和安迪·沃霍尔(Andy Warhol)都对埃文斯的作品着迷;沃霍尔甚至将他向劳森伯格致敬的摄影作品干脆命名为《现在让我们赞美伟大的人》(_Let Us Now Praise Famous Men_),这直接取材于埃文斯与詹姆斯·艾吉(James Agee)合作的那本里程碑式著作。

埃文斯对观念艺术也产生了重大影响,甚至对那些试图采用纪实风格的电影也产生了影响,并且很大程度上塑造了我们对大萧条这一历史时期的目光。埃文斯所敲响的音符几乎成了如今我们所处时代的背景音乐。

“沃克·埃文斯”(Walker Evans)是美国大都会艺术博物馆(Metropolitan Museum of Art)举办的第一场关于埃文斯的全面回顾展,它几乎涵盖了埃文斯每个时期的作品,包括他在《财富》杂志工作期间发表的作品以及晚年用宝丽来SX-70所拍摄的照片。时任博物馆摄影部助理馆长杰夫·罗森海姆(Jeff L. Rosenheim)收集了沃克·埃文斯的175张作品,以及该博物馆于1994年收购的各种以前从未展出过的物品,它们作为埃文斯档案的一部分,包括日记、信件、家庭相册、杂志、明信片、书籍等(还包括一份由普林斯顿大学出版社提供的作品目录,随该展览一起展出)。

埃文斯是一位身穿布克兄弟(Brooks Brothers,美国服装品牌)西装的叛逆者。他的父亲是一位广告主管,母亲则是一位社交攀附者。他们曾住在位于芝加哥郊区的肯尼尔沃斯(Kenilworth)和托莱多(Toledo)。沃克本意想成为一名作家,他在大学一年级结束便辍学了,但埃文斯还是通过自己的方式走近了当代文学。从1926年开始,他在巴黎度过了闷闷不乐的一年,回到纽约后发现自己的写作并不很理想,随后摆弄了一阵子相机,但直到1928、1929年才开始认真对待摄影。到了1930年,他对这种媒介的可能性感到非常兴奋,有时甚至认为自己对摄影已经到了疯狂的地步。

在摄影还普遍被认为是一个不上台面的行业时,做一名摄影师就已经足够叛逆了。

“我那没品位的父亲……觉得我想做的尽是些调皮捣蛋的事儿,以及想通过摄影把妹……”埃文斯说,“当然,这反而会让我对摄影更感兴趣,事实往往就是这么反常。”

人若是想叛逆总能找到理由。有人认为20世纪20年代的繁荣表象恰恰暴露了这个国家最糟糕的一面。“我当时真的很反感这个国家,”埃文斯说,“美国几乎成了一个买卖的国度,我想逃离,这一切让我感到恶心。我的摄影是对保守理念和乐观主义的半自觉反应,是一种对权威的反击。”

埃文斯决心成为艺术家,在大萧条时期过着勉强糊口的生活,甚至一度穷到不得不卖掉自己的书。他一生都渴望成为百万富翁,却又鄙视资本主义。但凡身上有一点钱,他就会把它们花在高级酒店或蜡制小腿皮鞋上,以此自娱自乐。他的一位朋友写道,埃文斯最初对他的兴趣 “源于一件特制的萨维尔街西装(Savile Row,英国伦敦的一条街道,聚集了售卖高档定制男装的店铺),他是如此觊觎这件西装以至于我答应在遗嘱中把它留给他。” 埃文斯不止一次被誉为大艺术家,幸好从来没人拿他的银行账户作为衡量标准。

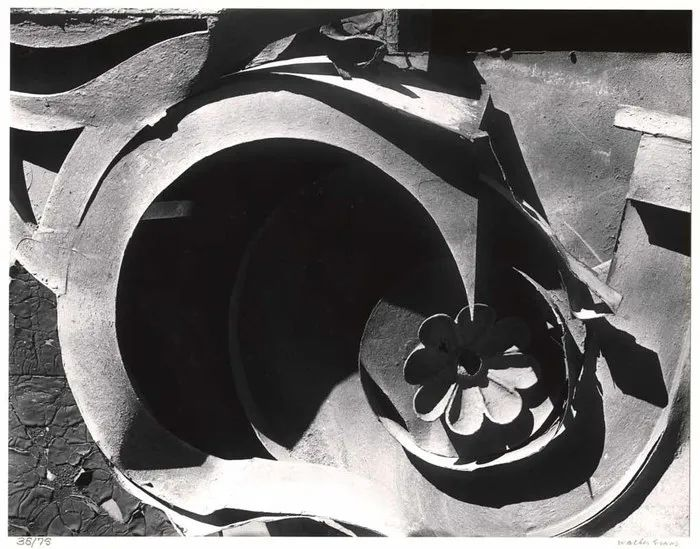

受欧洲现代主义运动的影响,埃文斯最初拍摄了一些设计感强烈、角度奇特、城市几何以及带有蒙太奇效果的照片,其中三幅作品于1930年发表在哈特·克兰恩(Hart Crane)的《桥》(_The Bridge_)中。但埃文斯很快就开始了一些新的尝试,他到街头寻找拍摄题材,那些在城市的喧嚣中稍作休息的路人,他们看上去毫无防备,以及随意涂抹在墙上的标语,和微不足道的被摄对象等。他直接、朴素、甚至粗暴地观察着周围环境,没有任何华丽的修饰,也没有传统的艺术手法。他迅速地对当时的摄影风格进行了反叛,反对当时被认为摄影界的两位统治者爱德华·斯泰肯(Edward Steichen,太商业化)和阿尔弗雷德·斯蒂格利茨(Alfred Stieglitz,太艺术化)对相机不诚实地使用。

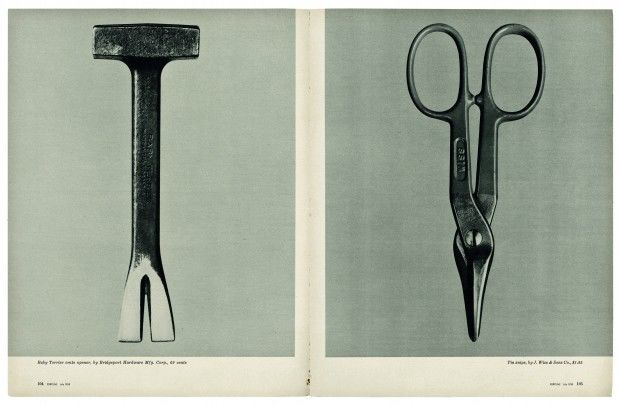

埃文斯对当时报纸上的新闻照片、新闻短片、以及他本人收集的明信片印象都十分深刻,他认为这些照片简洁而真实,据说连房地产经纪人办公室里的照片他都喜欢。 在他为1933年卡尔顿·比尔斯(Carleton Beals)的著作《古巴罪行》(_The Crime of Cuba_)所拍摄的摄影集中,就有几张关于揭露政府罪行的匿名照片。这很大程度上表明了埃文斯相信新闻照片所蕴含的力量,以及身为艺术家,埃文斯拥有使用任何素材的权利。在当时的美国,鲜有艺术家能够从新闻照片和新闻短片中获得灵感,但埃文斯做到了这一点。

时机已经趋于成熟。这是一个纪实的年代,而相机(摄影机)正是这个时代的明星,有些电影院甚至整天只放映新闻短片。约翰·多斯·帕索斯(John Dos Passos)的《美国》(U.S.A)三部曲中的部分章节就被命名为“照相机之眼”和“新闻短片”。在《现在,让我们赞美伟大的人》(_Let Us Now Praise Famous Men_)一书中,艾吉写道:“所有的感受都从原先对真实的想象转变成了如今人们与真实影像的残酷对视。这就是为何照相机在我看来,它更像是一种近似于与辅助设备无关的意识,它是记录我们这个时代最重要的工具。”而埃文斯则十分善于利用它来观察和捕获真实世界的残酷。

1931年,林肯·科尔斯坦(Lincoln Kirstein)还在哈佛大学读书时,就创办了一本先锋杂志和一个当代艺术协会,并影响了纽约现代艺术博物馆的建立,他邀请埃文斯去拍摄新英格兰地区的维多利亚式建筑,当时大多数人认为这些建筑并不值得保留。然而埃文斯说,这个还未毕业的学生在教我认真做事,我正在经历一个科尔斯坦式的转变,这其中充满了力量,闪烁着光芒,潇洒且技艺高超,涵盖了对“一切美学问题”真正透彻的领悟。(然而另一方面,科尔斯坦却发现埃文斯总是那么无聊,那么瘦,那么容易疲倦,他猜测或许是他吃得不够好。)

埃文斯很喜欢维多利亚时代的建筑,喜欢它们的风雅衰退,喜欢它们那古朴的典雅和装饰性的皱褶,它们的气质在浮华之下显得坚实而得体,仿佛是戴着蕾丝领的朝圣者。 1933年,科尔斯坦为埃文斯在MoMA举办了一场摄影展,这是美国大型博物馆有史以来的第一次个人摄影展。

1935年,MoMA聘请埃文斯拍摄非洲雕塑,约翰·契弗(John Cheever)担任他的助手。那一年,当埃文斯在新奥尔良及其周边地区拍摄建筑时,认识了保罗·尼纳斯(Paul Ninas)和他的妻子简·史密斯·尼纳斯(Jane Smith Ninas)(现为简·萨金特),他们都是画家。保罗·尼纳斯有一个情妇,她有时会和这对夫妇一起过夜;当埃文斯和简·尼纳斯相爱时,表面上吃饭跳舞的四人组事实上关系并不稳固。一天晚上,在尼纳斯家的客厅里,保罗用枪指着沃克,让他要么把简带走,要么立即滚出他们的生活。埃文斯因此离开,并随后给简写了一封长长的道歉信,事情便这样结束了。

埃文斯受雇于罗伊·斯特莱克(Roy Stryker),他是安置管理局(Resettlement Administration)摄影部负责人,该管理局成立于1935年,后来更名为农业安全管理局——一个旨在为陷入困境的农民提供帮助而成立的新政局。为了赢得公众对该计划的支持,13名FSA摄影师在8年的时间里拍摄了超过7.5万张照片和20万张底片——这是政府相信摄影力量的空前证明,也是对大萧条时期的重要记录。

埃文斯不参与政治,不愿接受政府的指导,也不愿相信通过摄影可以进行社会改革。 但不论如何,埃文斯对FSA的意义至关重要,斯特莱克后来说,埃文斯的照片大大拓展了他对于摄影的认知。埃文斯自己则觉得,其他几位自由摄影师包括多萝西娅·兰格(Dorothea Lange)、罗素·李(Russell Lee)和阿瑟·罗斯坦(Arthur Rothstein)只是偷学了他的风格,并将其应用到整个项目中。简·萨金特说,埃文斯始终对政治保持冷漠,甚至都不参加投票,直到40年代末他才开始投票,还会因此大闹情绪,其实他一生都在固执地抵抗权威。

政府的话埃文斯固然是不爱听的,于是斯特莱克很快发现,埃文斯很少向他报告拍摄进度,只要是在途中拍摄几乎找不到他的行踪,并且他也不完全按照要求去拍摄。由于当时他使用的主力相机是耗费时间的大画幅8×10相机,这种相机要比35毫米相机记录的细节多得多,所以他也没有像其他摄影师那样向管理局发送那么多的照片。于是,斯特莱克在两年多后就把他解雇了。

埃文斯强烈反对任何带有宣传意味的事物,不管它们背后的理由看似多么充分。由于拍摄了佃农的照片而使他多次被误读为社会改革摄影师,这个标签令他难以接受。“我不会把我的观念和工作政治化……使徒们是不会接纳我这么做的。我不认为一个艺术家能够直接缓解人类的状况,我能做的仅仅是去揭示它。”同时,埃文斯反对用摄影来做慈善事业,反对摄影背后的虚情假意,反对用影像去声援或利用,以及制造耸人听闻的效应,反对任何将艺术家的个性、情感和政治态度嵌入照片的行为。**

这种故意将艺术家自身的态度从作品中移除的做法是有先例的。马修·布雷迪(Mathew Brady)和他19世纪的美国同行们所拍摄的照片都是平铺直叙、直截了当的记录,而不是个人化的表达,但那是在摄影被公认为具有艺术气质之前的事;20世纪的前25年,尤金·阿杰(Eugène Atget)在巴黎朴实无华的门廊和商店门面前挖掘出了影像的诗意。埃文斯当然了解这两个人的作品,但他声称他的主要影响来自波德莱尔(Baudelaire)和福楼拜(Flaubert),他希望作者消失在作品中。埃文斯也读过现代主义中“非个人化”作家的作品,正如 T.S.艾略特(T. S. Eliot)所说的那样,“诗歌不是对情感的释放,而是对情感的回避,它不是个性的表达,而是个性的逃离。” 埃文斯开始将他的艺术理念与纪实摄影中平凡朴素、非个人化的修辞融为一体,并拍摄出如他所说的“直白、可信、超验的”影像。

当然,朴素也只是表面上的。在上世纪40年代,当未来的MoMA摄影部主任约翰·萨考夫斯基(John Szarkowski)(任期为1962—1991年)还是一名大学二年级学生时,他第一次看到埃文斯的《美国影像》(_American Photographs_)一书后十分困惑,甚至一度认为这可能是个恶作剧。如果要以上帝的名义发问,书中的艺术到底在哪里?他说,大部分都只是事实,任何一个有自尊心的大二学生都会认为,只有事实当然不能算艺术。但萨考夫斯基随即改变了自己的想法,在1971年的MoMA回顾展上,埃文斯终于一举成名。

1935—1936年,埃文斯的创造力势如破竹,他用影像记录下了一张又一张经典的美国历史,有的甚至是时间的历史,仿佛他目光所及的每一处都在诉说着某种深刻。 在宾夕法尼亚州的伯利恒(Bethlehem),埃文斯在取景时将墓地作为前景,工人的房子作为中景,工厂作为背景,他利用长焦镜头压缩空间,使三者相互挤压:他们的一生——出生、工作、死亡——都在工厂及其老板的奴役下。

一个女人来到FSA并索要这张照片的复本,当被问及为何需要它时,她回答道:“我想把它送给我的哥哥,他是钢铁公司的主管。我还想在上面写几行字:这里是你的墓场,你的街道,你的建筑,你的钢厂。但这里却有我们的灵魂。愿上帝诅咒你。”

他在一美分证件照相馆(Penny Picture Studio)的橱窗里纪念了无数陌生的肖像,普通公民在这里找到了他们身份的象征。事实上,他们只是通过照片为埃文斯排列出了新的组合,埃文斯则用镜头重新表现了他们,使照相馆摄影师的艺术被转换成了埃文斯自己的艺术,而这样的观念要比主流艺术家早许多年。

这张照片同时也是对于拍摄和时间的一种重复:相机将这些人保留成记忆,而埃文斯则再一次用相机地保留了他们先前的记忆,只不过是以一种再现的形式。 橱窗里的婴儿、青少年和穿吊带男人们现在或许都变了,或者消失不见了,他们的照片只是一种面带微笑的替代物。

埃文斯以清教徒式的严谨、夏克派(Shaker)式的朴素,以及新教徒式的节俭进行创作,同时在拍摄过程中融入适当的情感与机智,在各种场景、肖像和造型中传达着意义。这就是这个世界,这就是事物的本来面目,悄无声息地诉说着它们各自的历史,它们被建造出来、融入生活、最后被丢弃,如果你仔细观察,它们所经历的一切便会从记录的影像中显现出来。 一间店面就是一间店面,一条街道就是一条街道,同时它们又不只是这些:它们是人类生活与社会历史经过此地的场所与证明,它们受到传统、贸易和作为必需之物的影响,于是,过往的记忆和未来的期待得以进驻其间。

1936年夏天,埃文斯向FSA请假,与艾吉一起前往南方,为《财富》杂志撰写一篇关于佃农的文章。埃文斯的情感冷漠,无论是他本人还是在他的照片里都是如此;艾吉则从毛孔中渗透着他心中的内疚与忏悔,谈话时滔滔不绝,势不可挡,就像尼亚加拉河一般。在随后的几年里,每当埃文斯在半夜无精打采地自言自语和蹒跚踱步时,这位饶舌的朋友便会跟进他的卧室,追着他的话题聊天。埃文斯曾经说过:“我对主观表达感到尴尬,包括艾吉的散文,尽管我知道写得确实很棒。我永远也想象不出自己会成为那种有忏悔之心或者表现欲的人。”

他们两人与三个佃农家庭相处了几个星期。埃文斯拍摄人像,大多是让他的拍摄对象自己调整姿态,以及如何面对镜头。 一位女士害羞又优雅地轻弹了一下她的麻袋裙,这个细微的举动暴露了她的贫穷,而另一位则目光紧盯着镜头,眼神里没有一丝虚荣和自怜。一家人就这样聚在一间卧室里——光着脚,穿着脏衣服,露着擦破皮的小腿。

男孩半裸着身子,开心地笑着,其余的人则神情肃穆,像是在评价眼前的这位摄影师。他们的状态仿佛带着某种模糊而晦涩的尊严,就像是银版照片中的商人家庭一样。

埃文斯拒绝将摄影政治化,以及利用摄影进行宣讲和鼓吹,这样就使得职业摄影师与非职业摄影师、观看者与被观看者之间的差异变得平等起来。埃文斯坚持认为,人类作为自身本来就具有足够的价值,不应该遭到他人的反对,更不应该去反对自身,应根据他们自身的条件和状况进行拍摄,而不是去强加某种慈善的、带有偏见的目光,以及下意识地用阶级概念去打量他们。

有人说,埃文斯以剥削者的目光拍摄了这些家庭,让他们看起来比实际情况更糟糕,但威廉·克里森伯里(William Christenberry)在20世纪60年代第一次看到这些照片时,认出了其中的一个家庭就住在他祖父母家附近,于是他把这本书拿给照片中的一个孩子看,那个孩子说:“我们喜欢吉米先生和沃克先生,他们会给我们送圣诞礼物。”

埃文斯拍下了佃农们手工建造的简陋房屋,以及他们破旧的内部陈设。房间布局和采光都经过精心地设计,仿佛维米尔(Johannes Vermeer)在创作前准备一桌食物。他也拍摄南方的城镇,孤零零的商店和吟游艺人的海报,以及在长椅上久坐却连他们自己也不知在等待什么的人们。这些对建筑、街道和倦容的面无表情记录,是历史文本、文化记述、对国家的批判,甚至是对人类状况的严肃审视。埃文斯非常清楚相机与历史之间的紧密关系,他曾写道,他“感兴趣于任何一个当下成为过去的样子”。

艾吉的文章篇幅太长加上交稿很晚,于是《财富》杂志没有进行刊登。直到1941年,《现在,让我们赞美伟大的人》才以成书形式出版,埃文斯的照片(按照他所坚持的想法)被分组放在扉页前,没有文字说明,悄无声息地吐露着寻常百姓的秘密,也揭示着在他们被微薄收入与艰辛劳动所充斥的无序生活背后的普遍规律。

评论家莱昂内尔·特里林(Lionel Trilling)称此书是“我们这一代美国人无比真实和重要的道德坚守”,只不过随着欧洲进入战争状态以及大萧条开始好转,没有引起人们的兴趣,于是《现在,让我们赞美伟大的人》在当时只卖了六百多本。

1938年,现代艺术博物馆举办了“沃克·埃文斯:美国影像”(Walker Evans: American photos)主题摄影展,这是一场共有100张照片的回顾展,还附带了一份目录。这本书既是一首史诗,也是一首挽歌,其主题就是美国文化——这便是这个国家亲手创造出的一切;这便是美国梦所能够支撑的一切;在历史的回荡中,一切都在经历着无声的衰败,在时间的压榨下,一切都在悄然坍塌。

埃文斯把书中的照片分为两组,没有备注相关说明。开放式的照片和人物肖像不仅注解了眼前的所见,也注解了所有图像的传播。然后是各种汽车的照片,包括堆放在一起只剩下车骨架的报废车场,路上的行人,寂寞的街道,大萧条中的难民,一位矿工住房的墙上宣称美好生活的广告,所有的这一切都在悄无声息的摄影中被衬托出来,没有一丝脚步声,只剩下时间流逝时无人知晓的叹息。

在本书的第二部分,几乎没有人物在这里出现,空荡荡的街道和房屋排成行,似乎在沉睡中等待着被唤醒。这一部分以一张遗迹照片作为开始,这是一张被破碎的锡制残片,上面印着古典图案,这些残片依旧诉说着欧洲上层阶级对锡制品的渴望。接下来的照片里,是围绕着工厂和铁路而建的城镇,田地和工业厂房仿佛在吞噬着它们,随后是一些光板的教堂和房屋。随着书页的翻动,这些建筑的装饰也变得越来越精致,直到书的结尾处出现了另一件锡制遗物——又一份在艰难时期对华丽生活的憧憬——这便是美国文化,它们被无名的建设者和工匠们所创造,它们试图在一切困局被破除之前努力让此刻的平庸变得美好。埃文斯曾经说过:“我着迷于人类的作品和人类的文明。事实上,我认为这是世界上最有趣的事情,即人创造的一切。”

编辑顺序对埃文斯而言至关重要,他的照片在与其他照片的呼应和互动中改变着意义。在第一部分接近尾声时,几栋陈旧的房屋前,卡洛尔·隆巴德(Carole Lombard)的电影的海报暗示着好莱坞式的梦幻生活,然而,当我们继续向后翻两页就会发现,那些做梦的人,竟然是一群躺在路边、无处安睡的失业者,而在这一部分的的最后一张照片,则是一颗被连根拔起的大树倒在了一座荒废的种植园房屋面前,这喻示着一种无法实现且最终化为乌有的生活梦想。

隐匿在作品中的埃文斯希望读者们多花一些时间,在照片相互关涉的过程中去建立我们自己与生活的联系并得出结论。埃文斯问过许多观众一个问题,即生活的目标是否只是即刻的满足,他想说的是,虽然总有一些画刊能让人获得当下的愉悦,比如《生活》(_Life_)杂志(他讨厌的那种),但诗歌王国却不是那么容易建造的。

关于《美国影像》,威廉·卡洛斯·威廉姆斯(William Carlos Williams)曾写道, **“它使我们照见自己,让我们得以从狭隘的认知中抽离出来。我们看到了至今未曾意识到的真相,作为无名之辈,我们于此刻赋予自身以价值。”

另一部分人则认为这本书带有偏见,在这个国家需要正面鼓舞时却充满抱怨,以这样的方式批评自己的国家是不公正的。安塞尔·亚当斯(Ansel Adams)在写给爱德华·韦斯顿(Edward Weston)信中说:“我真他妈的对那些美国左派们的言论感到气愤。”

在新奥尔良,保罗·尼纳斯给他的妻子看了写有她名字缩写(J.S.N.)的献词页,这让她十分惊讶。这是简自从三年前埃文斯写给她的告别信以来,第一次收到他的消息。随后埃文斯开始了秘密通信,他在写给简朋友的信中塞进好运签大小的纸条。由于简同样拒绝再回到已经支离破碎的婚姻,于是找了个借口去了东部,并在1939年终于搬到了埃文斯那里。在MoMA展览之后,埃文斯无可争议地成为了大师,至少在当时少数关注摄影的人看来是这样,虽然他依旧找不到工作。有时艾吉会给他们10美元,好让他们熬过眼前一个礼拜。就这样,简和保罗离婚了,并在1941年一时兴起地和埃文斯结了婚。

埃文斯性格复杂,年轻时就容易陷入抑郁。据说他有身上一种聚光灯式的魅力,以致一进屋就仿佛照亮整个房间。二战期间,《时代》(_Time_)周刊的同事詹姆斯·斯特恩(James Stern)这样描述这位多重定义的男人:“沃克·埃文斯是个知识分子,一位教育家,一个忧郁症患者,一个讲究体面的人,一个花花公子——我想说情人来着。我知道有一些女性爱他、仰慕他,但觉得他有些古怪,还有些无赖。”德克萨斯大学(University of Texas)美国研究和英文教授比尔·斯托特(Bill Stott)在晚年认识了埃文斯,他说,埃文斯的谈话风格“总体上是精彩和浮夸的,充满了格言式的语句。”

埃文斯还有鬼才般聪明的一面。艺术家玛丽·弗兰克(Mary Frank)说,有一年,埃文斯没有收到预期去科德角的邀请,随后她便收到了埃文斯寄来的一封信,大意是这样说的:“亲爱的沃克,在这里真是太美妙了,唯一的问题是我非常想念你……请告诉我你什么时候能来,”并署名“玛丽”,最后他还是来了,并且一副满怀感激的样子。

有一次,当理查德·本森打印完埃文斯的代表作时,有人向埃文斯建议在三个空画框上签名,以防画框一旦损坏需要更换。艺术家的签名是很有价值的,但埃文斯却慷慨地同意了:他的签名一个是“亚伯拉罕·林肯”(Abraham Lincoln),一个是“沃尔特·惠特曼”(Walt Whitman),还有一个是“拉尔夫·沃尔多·爱默生”(Ralph Waldo Emerson)。(埃文斯在1971年回顾展的序言中引用了惠特曼的一句话:我不怀疑,在那些琐碎的事物、昆虫、粗人、奴隶、侏儒、芦苇、被摈弃的废物中,所包含的雄伟和美好远多于我的想象……)

1938年,埃文斯有了新的拍摄项目,在地铁里拍摄毫无防备的乘客。他像个游客一样把康泰时相机(Contax)挂在脖子上,但他既不用手去碰它,也不把它举起来取景,所以没有人意识到他是通过一根从袖子里穿到手上的快门线来拍摄的。他在地下抓拍那些毫不知情的陌生人,他们放下戒备,坦白着自己的表情。光线昏暗,列车摇晃,相机被他有效地固定住,他依靠运气把拍摄目标锁定在对面的长椅上。他故意放弃了对影像的控制,去拍摄那些无意中同样放弃对自己的影像控制的人们。没有人再去提醒他们“笑一个”,埃文斯把偶然性引入了摄影领域,而在这个领域,肖像摄影从未如此偶然过。

这些照片在很长一段时间内都没有发表,直到MoMA在1966年展出了它们,一本名为《众人受到召唤》(_Many Are Called_)的影集为它们带来了不少读者。埃文斯很清楚这些照片具有多大的侵略性,他曾称自己是一个“忏悔的间谍和歉意的偷窥者”。这些照片是通往个人隐私被普遍侵犯道路上的重要标志之一。埃文斯把它们看作是一种清单式的“民众”影像,其中包含了30年代的重要特征:“如同相机所拍下的那样,你在他们中间分辨不出哪些是法官、参议员或银行行长的面孔。你所看到的是即刻清醒的、惊愕的或者平淡无奇的表情:仿佛陪审团里坐着的女士们和先生们。”

从1943年到1945年,埃文斯为《时代》杂志撰写电影评论,有时也评论艺术和书籍。由于当时的汽油和胶卷都是稀缺物(译者注:二战时期美国政府对民众生活物资实行配给制),这给摄影带来了困难,而他即便有一份全职工作,却总是缺乏充沛的精力去胜任,似乎也没有足够的想法让他带着相机出门。同时,由于当时没有人委托他做专题拍摄,这种境况令他一度十分低迷,而且他很可能知道自己的状态已经非常糟糕。但不论如何他还在写作,正如他一直以来渴望的那样。他喜欢流行电影,就像他喜欢民间风格的建筑一样。在评论电影《康尼岛》(Coney Island)(1943年上映,沃尔特·朗执导)时,他说:“这部电影的彩色摄影会让许多观众羡慕不已。接下来,他们终于可以尽情地谈论漂亮的贝蒂·格拉布尔(Betty Grable)了。”

1945年,埃文斯作为唯一的职业摄影师加入了《财富》杂志,后来成为该杂志的特约摄影编辑。但他的内心一直对在资本主义的老巢里做艺术家感到十分矛盾,他设法保持自己的独立性,并在随后的20年里,努力做了一些他想做的事。他时不时地和上级领导见面,试图传达一些自己的想法,然后就带着相机出门了,有时几个月都不回来。埃文斯是个相当有说服力的人,他先成功说服了政府部门,随后又说服卢斯帝国(Luce empire)给他资金,好让他在自己的快乐时光里随心所欲。在20多年的时间里,他先后在《财富》杂志发表了大约40篇作品集和摄影随笔,其中包括几篇关于他的明信片收藏的随笔。

即便不会常有灵感出现,埃文斯仍在不停探索。他通过在街道上设置一个固定位置来拍摄路人,以此关注主体的不在场和影像失去人为控制的问题;他还透过行驶的列车窗户拍下路过的景象;他虽声称彩色摄影是粗俗的,却依旧发表了几篇关于彩色摄影的文章;并且,在芝加哥的街道上,新英格兰的旧旅馆里,陈旧的车站里,以及老旧的办公家具中,埃文斯一直在用影像探寻美国人的生活传统是如何被塑造和延续的。

埃文斯和简在一起的时间变得越来越少,在他的社交生活中渐渐失去了她的身影,以至于埃文斯的一些朋友和同事都不知道他已经结婚了。埃文斯一生都确信自己是艺术家,当他和简吵架时,他甚至会说,“你难道不知道我是谁吗!” 当简终于在画廊开办展览,并尝到了一点成功的滋味时,埃文斯竟认为这是在和他竞争。绘画对于简而言已经举步维艰,1955年,简终于离开了他,与另一个男人结了婚。

1959年,埃文斯结识了瑞士设计师伊莎贝尔·博舍斯坦·冯·斯泰格(Isabelle Boeschenstein von Steiger,现在是Storey),她漂亮、老练,比埃文斯年轻近30岁,一年半后,她与丈夫离婚并嫁给了埃文斯。埃文斯当时的朋友既包括莱昂内尔(Lionel)和戴安娜·特林(Diana Trilling)、玛丽·麦卡锡(Mary McCarthy)、埃德蒙·威尔逊(Edmund Wilson)等文艺界人士,也包括玛丽·弗兰克(Mary Frank)和罗伯特·弗兰克(Robert Frank)在内的波希米亚艺术家群体,但埃文斯习惯把他的熟人圈子分开交往。伊莎贝尔·斯托里(Isabelle Storey)说,她刚认识他时,他社交频繁,经常和乔克·惠特尼(Jock Whitney)等人在一起。作为一名艺术家和叛逆者,埃文斯的内心并不算封闭。“他是一个身穿礼服的艺术家,”斯托里说,“那时的我们被到处邀请。”

1964年,埃文斯先被邀请到耶鲁大学做演讲,随后开始在那儿授课。埃文斯会厚着脸皮让学生们为他提供各种帮助,包括借钱,但学生们认为埃文斯是名人,能够为他提供帮助是一种荣幸,当然埃文斯对他们也同样慷慨。他随后退出了《财富》杂志,因为当时他的身价已非杂志所能负担。他和伊莎贝尔在康涅狄格州的莱姆(Lyme)建了一栋房子,然而这时他们的婚姻已陷入困境。埃文斯开始酗酒,当他的妻子在瑞士教了一个学期的课后,埃文斯指控她抛弃了他。尽管埃文斯对女人有着巨大的吸引力,他对女人也很着迷,但他骨子里始终是一个爱德华时代的绅士,他无法想象一个女人在任何方面都与自己平起平坐,于是在1971年,伊莎贝尔·斯托里离开了他。

就在1973年,也就是埃文斯去世前两年,他给自己买了一台宝丽来SX-70相机。这时的他已是体弱多病,但由于这台相机使用起来十分方便,他对摄影又重新产生了兴趣。埃文斯的拍摄十分密集,在大约8个月的时间里拍摄了2400多张照片:人物特写、日常建筑、室内景物、各类标志等等。直到现在,见到这些作品的人依然不多。

晚年的埃文斯是一个痴迷的收藏家,他热衷于收集废旧物、票根和各类贝壳,有时还用它们来做拼贴画。 家中的后院固然被这些物品塞满,甚至连他的半张床都被盖住了,要想把埃文斯自己瘦弱的身体顺利躺平,就必须先把床上的东西推到一边。有一次,他买下了一整个院子的拍卖品,并借来了一辆卡车,把它们全部丢在了朋友处的草坪上。他还收集各类招牌,甚至唆使年轻朋友帮他在人流密集的路上偷窃招牌。有一次,威廉·克里森伯里突然意识到自己刚刚干了什么,他问埃文斯,如果警察拦住他们该怎么做。“哦,见鬼,”埃文斯说,“我会告诉他们,这是大学生联谊会搞的恶作剧。”那时的他已经快七十岁了。

埃文斯在这一时期的照片有着独特的民间气息,各类手绘招牌,广告牌,破旧的遗物,还包括一些生活中的边缘手工艺品等等,晚年的埃文斯只是单纯地把它们带回家。他将这些庸常的手工艺品提升为大众的普遍认知,并以此暗示,如果将它们按照一定的顺序排列组合,就会幻化成全新的音符弹奏出一个民族的曲调,它们也确实传递出了悲壮的旋律,同时保持着一个国家的历史特有的节拍。即使在今天,它们依然在这片土地上回响。

作者

维姬·戈德堡(Vicki Goldberg)是西方摄影评论领域的领军人物之一,以富有说服力和洞察力的文章著称。《光影的要义》(Light Matters)首版于2005年,该书收集了作家写作生涯以来的诸多优秀散文和评论。

译者

南艺翻译小组是由南京艺术学院传媒学院曹昆萍副教授率领摄影专业在读硕士生组成的翻译团队,致力于将国外优秀的摄影文论引入国内,以飱广大摄影专业人士及爱好者。

沃克·埃文斯的摄影美学